Conclusión

40. Contemplemos finalmente a los Santos, a quienes han ejercido de modo ejemplar la caridad.

Pienso particularmente en Martín de Tours († 397), que primero fue soldado y después monje y obispo: casi como un icono, muestra el valor insustituible del testimonio individual de la caridad.

A las puertas de Amiens compartió su manto con un pobre; durante la noche, Jesús mismo se le apareció en sueños revestido de aquel manto, confirmando la perenne validez de las palabras del Evangelio:

Estuve desnudo y me vestisteis… Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis (Mt25, 36. 40)[36].

Pero ¡Cuántos testimonios más de caridad pueden citarse en la historia de la Iglesia!

Particularmente todo el movimiento monástico, desde sus comienzos con san Antonio Abad († 356), muestra un servicio ingente de caridad hacia el prójimo.

Al confrontarse «cara a cara» con ese Dios que es Amor, el monje percibe la exigencia apremiante de transformar toda su vida en un servicio al prójimo, además de servir a Dios.

Así se explican las grandes estructuras de acogida, hospitalidad y asistencia surgidas junto a los monasterios.

Se explican también las innumerables iniciativas de promoción humana y de formación cristiana destinadas especialmente a los más pobres de las que se han hecho cargo las Órdenes monásticas y Mendicantes primero, y después los diversos Institutos religiosos masculinos y femeninos a lo largo de toda la historia de la Iglesia.

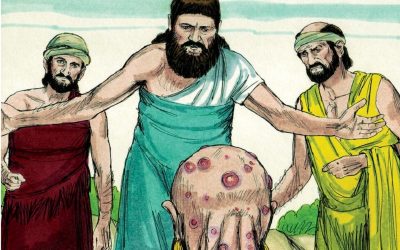

Figuras de Santos como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac, José B. Cottolengo, Juan Bosco, Luis Orione, Teresa de Calcuta —por citar sólo algunos nombres— siguen siendo modelos insignes de caridad social para todos los hombres de buena voluntad.

Los Santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor.

41. Entre los Santos, sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad.

El Evangelio de Lucas la muestra atareada en un servicio de caridad a su prima Isabel, con la cual permaneció «unos tres meses» (1, 56) para atenderla durante el embarazo.

Magnificat anima mea Dominum,

dice con ocasión de esta visita «proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1, 46), y con ello expresa todo el programa de su vida:

no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo; sólo entonces el mundo se hace bueno.

María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma.

Ella es humilde: no quiere ser sino la sierva del Señor (cf. Lc 1, 38. 48).

Sabe que contribuye a la salvación del mundo, no con una obra suya, sino sólo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios.

Es una mujer de esperanza: sólo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas.

Es una mujer de fe: «¡Dichosa tú, que has creído», le dice Isabel (Lc 1, 45). El Magníficat —un retrato de su alma, por decirlo así— está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios.

Así se pone de relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios.

Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios.

Al estar íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la Palabra encarnada.

María es, en fin, una mujer que ama.

¿Cómo podría ser de otro modo?

Como creyente, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama.

Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia.

Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos, y lo hace presente a Jesús.

Y lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el período de la vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús (cf. Jn 2, 4; 13, 1).

Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz (cf. Jn 19, 25-27); más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a ella en espera del Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14).

Benedicto XVI

Benedicto XVI

[Traducción del texto italiano publicado por «Famiglia Cristiana» realizada por Zenit]

(Décimooctava Entrega)

Por mucho que contemplemos la cruz, cuánto cuesta llevar la propia. Aunque sea mucho más liviana que la de Jesús, su peso me aplasta, y no por llevar en pecados de nadie, sino los propios. Que razón tiene el papá Benedicto cuando dice que solo el amor puede aliviar su peso.